“当课本上的虎门销烟池真实铺展在脚下,青石板缝间仿佛仍有历史的余温。”7月26日,东莞理工学院薪火赓续·调研团B组5名成员走进鸦片战争博物馆,以文物为教科书、观众为见证者、教案为转化器,在硝烟池畔、炮台遗址间完成了一场跨越时空的青春对话。

第一站:销烟池旧址(旧址旁的炮台遗址)

穿过大门,先见销烟池藏于浓绿中,远看似砚台。池壁青石板严丝合缝,1839年的石灰渣嵌缝如碎雪。池边 “工字监造” 牌旁,第三块石板有 “工” 字刻痕。戴草帽大爷手指排水槽说:“鸦片水没渗回土。” 槽沟在阳光下如细亮银线。

第二站:一层展厅·战前中国

推开沉重的大门进到一层展厅,空调凉,灯光暖。十三行漆屏金漆晃眼,右下角磨去英商侧影,微距见漆层发毛。两排箱子对比:左茶叶箱铁包边蒙细灰,右鸦片箱磨亮划痕交错。最深处是林则徐的奏折,朱批“可造海船四十艘”红得发黑,墨迹透纸。

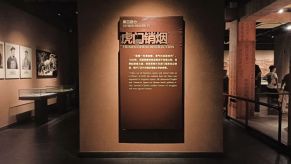

第三站:二层展厅·战争历程

上楼,灯光骤暗如踏入1840年深夜。中央八千斤铁炮,裂痕从“道光廿年”的“廿”字斜贯,缝中嵌铁屑似有火药味。关天培玉带残片,柔光下三道平行划痕,是佩刀摩擦所致。巨幅时间轴钉着1839—1842年每日事件,沿箭头拍摄如给记忆做批注。

第四站:三层互动区与百年大事记

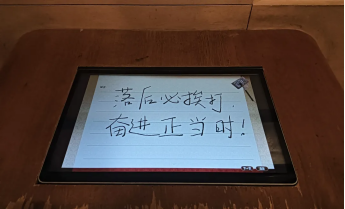

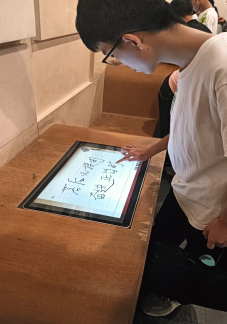

最后抵达顶层,不再只有玻璃柜,历史“摊开给人触摸”。互动屏前,小学生拖动3D模型模拟鸦片销毁,屏幕腾起白雾,孩子们笑成一片。港岛上空,五星红旗恰好升起。我们在电子留言板写下“落后必挨打,奋进正当时”,既是参观感想,亦是青年自警。

图片来源:刘苗苗

文字来源:谭淇元 谭健锋

图文编辑:谭淇元 谭健锋

初审:李余龙 毛安翼

复审:谢霄男

终审:刘健